L’Italia occupa spesso i gradini più bassi del confronto europeo. Vediamo, per puntate, cosa rivelano le mappe dell’ultimo Rapporto sulla coesione della Commissione Ue.

Non solo ultimi. I territori italiani si distinguono in ambito economico e demografico, facendo conseguire anche alcuni primati al nostro Paese. I livelli di benessere, innanzitutto, innalzano – più che altrove – l’aspettativa di vita della popolazione (che diventa così anche tra le più anziane). La Lombardia traina la produttività industriale, superando concorrenti come i Lander tedeschi del Baden Wurttemberg e della Baviera.

Altri record arrivano poi dal turismo: in base ai dati Eurostat, nel 2023 l’Italia è stata la seconda destinazione per presenze internazionali (e totali) in Europa, con una crescita dei pernottamenti (+15%) seconda solo a quella della Germania (+19%).

Più nel dettaglio, in base alle stime provvisorie Eurostat, il Pil pro-capite italiano nel 2023 è cresciuto del 4,9% rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019, mentre i Pil per abitante di Francia (+0,1%) e Spagna (+0,1%) sono rimasti praticamente fermi e quello della Germania è addirittura andato indietro (-1%).

L’Italia, infatti, è tra le quattro grandi economie dell’Euroarea in cui il Pil totale è progredito di più nel quadriennio 2020-2023 rispetto ai livelli pre-Covid. Le statistiche mostrano anche che l’Italia è l’unica tra le quattro principali economie della moneta unica ad aver riportato nel 2023 i consumi per abitante al di sopra dei livelli del 2019 (+1,7%). Mentre gli altri tre Paesi si trovano ancora molto al di sotto dei livelli pre-pandemia (Francia -0,7%; Spagna -2,1%; Germania -3,3%).

Ma veniamo anche ad altri record, più o meno incisivi, per cui l’Italia si distingue nel contesto europeo. È uno dei Paesi, appunto, con la più alta speranza di vita, al secondo posto nell’Unione europea in base ai dati Eurostat sul 2023: l’aspettativa di vita alla nascita è di 83,8 anni, preceduta soltanto da quella di 84 anni in Spagna. L’inverno demografico, però, fa da contraltare e diventa sempre più rigido.

Più netto, infine, il primato europeo nel tasso di riciclo dei rifiuti pericolosi e non prodotti sul territorio (83,2%): in base ai dati Eurostat riferiti al 2020, il valore risulta superiore alla media dei 27 Stati membri (39,9%) e a quello di Germania (44%), Francia (54,2%) e Spagna (54,7%). E questo determina una riduzione annuale notevole delle emissioni di anidride carbonica.

Il Pil pro capite della Calabria è la metà della media europea

Regioni italiane spaccate in due in termini di ricchezza pro capite. Da un lato ci sono le aree settentrionali che addirittura superano il Pil pro capite medio a livello europeo, dall’altro ci sono le performance negative di Calabria e Sicilia. In Calabria, ad esempio, il Pil pro capite si ferma a 57,3 (fatto 100 la media europea), poco più della metà rispetto alla ricchezza media di un europeo. Dall’altra parte c’è il 129 della Lombardia o il 130 della provincia di Bolzano.

L’Italia risulta spaccata in due anche nel Regional Competitiveness Index del 2022. Da un lato la Lombardia occupa la 98^ posizione (su un totale di 234 regioni europee considerate) e ha migliorato nel tempo il suo posizionamento: il suo punteggio finale è di 103, a fronte di una media Ue pari a 100. Dall’altra parte Calabria e Sicilia si trovano ancora una volta sul fondo, rispettivamente con punteggi di 58,8 e 60,1.

Un siciliano su quattro abbandona la scuola, occupazione sotto la media Ue

Un siciliano su quattro, o quasi, abbandona precocemente la scuola. Il 19,8% dei cittadini tra 18 e 24 anni residenti nell’isola hanno completato al massimo l'istruzione secondaria inferiore e non sono coinvolte in ulteriori percorsi di istruzione o formazione. Questo dato si ferma al 9,8% a livello europeo e innalza la media italiana, dove il tasso di abbandono si attesta al 12,4 per cento.

Dai posti negli asili nido, ai livelli di istruzione, fino alla quota di giovani che non studiano né lavorano (i Neet), le performance del nostro paese migliorano negli ultimi anni ma restano ancora lontane dai target internazionali e fanno precipitare alcune province italiane sul fondo, se messe a confronto con i dati di altri territori “cugini” a livello europeo.

Il risultato si riflette nel tasso di occupazione degli italiani: gli italiani tra i 20 e i 64 anni con un impiego sono il 10% in meno rispetto alla media Ue (il 64,8% rispetto al 74,6%). E il dato precipita ad esempio in Sicilia, dove l’occupazione si ferma al 46,2 per cento.

Povertà ed esclusione sociale, in Campania quasi un cittadino su due

Il 46% della popolazione in Campania è a rischio povertà o esclusione sociale. Quasi uno su due, un dato record se confrontato con quello delle altre regioni europee dove in media l’incidenza si ferma al 16,5 per cento. I dati sono riferiti al 2022, un anno particolarmente colpito dall’erosione dei redditi reali a causa dell’inflazione.

Nel dettaglio il 37% dei cittadini campani vive in famiglie con un reddito netto equivalente inferiore alle soglie di rischio di povertà; il 14% vive in famiglie in condizioni di grave deprivazione materiale e sociale; il 22,2% vive in famiglie a bassa intensità.

La politica europea di coesione ha svolto un ruolo fondamentale nel miglioramento complessivo di questi indicatori occupazionali e sociali nell’ultimo decennio. Tuttavia, gli Stati del Sud sono in stagnazione dal 2019 (qui l’incidenza del rischio povertà ed esclusione sociale si aggira in media al 25%), messe a repentaglio dall’inflazione e dagli elevati prezzi dell’energia, nonché da progressi disomogenei tra i gruppi di popolazione e – quindi – dall’aumento delle disuguaglianze.

Sacche di povertà, infine, si possono trovare in ogni regione, anche nelle aree urbane più sviluppate dove alcune comunità emarginate continuano a vivere in condizioni di povertà persistente, con opportunità di istruzione e lavoro insufficienti e accesso limitato ai servizi di base.

In Puglia gap di genere più marcato, poche donne nelle assemblee regionali

Il divario occupazionale tra uomini e donne in Italia è più marcato, circa di nove punti percentuali in più rispetto alla media europea (19,7% rispetto al 10,7% in base ai dati regionali 2022). La distanza di genere sul lavoro supera addirittura il 30% in Puglia.

Il divario di genere si riflette anche nei livelli di istruzione: i maschi laureati in Italia sono il 7% in più delle donne (+11,4% nelle Marche), contro una media del 5,7% in più a livello europeo.

Infine è l’evoluzione delle carriere a rendere ancora più netta la differenza di genere: solo il 23% delle poltrone nelle assemblee regionali è occupato da donne nel nostro paese (dato 2023), rispetto al 33% a livello europeo. Appena il 6,1% in Basilicata.

In sintesi, il lavoro delle donne in Italia fa lenti passi avanti e le occupate hanno raggiunto quota dieci milioni, ma l’Italia resta, insieme a Malta e Grecia, uno dei Paesi europei con la più bassa componente femminile nell’occupazione. L’incidenza delle donne sugli occupati è salita dal 39,4 al 42,2 per cento, ancora lontana però dal 46,3% a livello europeo. In Campania, Calabria e Sicilia, inoltre, lo stesso dato precipita intorno al 30%, ovvero lavora una donna su tre.

I rischi climatici pesano sull’Italia, mortalità record per il calore al Sud

Il cambiamento climatico rischia di aumentare le disuguaglianze regionali a livello europeo. La frequenza e la gravità dei disastri legati al clima (temperature estreme, tempeste, inondazioni interne e costiere, siccità e incendi) sono in aumento. La mortalità correlata al caldo è aumentata, soprattutto in relazione all’invecchiamento della popolazione.

E questi eventi, e il loro impatto sulle persone e sull’economia, non sono distribuiti in modo uniforme: le regioni costiere, in particolare quelle che si affacciano sul Mediterraneo, sono più vulnerabili. L’Italia dovrà affrontare – in uno scenario al 2050 in cui si ipotizza un aumento medio delle temperature di 2° C - perdite economiche annuali stimate pari ad almeno l’1% del Pil, con punte oltre i due punti percentuali sul Pil in province come Gorizia, Foggia e Crotone.

La percentuale di popolazione esposta agli eventi climatici estremi – e quindi ai loro rischi – è pari al 44% degli italiani, contro una media del 19,6% a livello europeo, e con punte del 100% in diverse province del Sud.

Proprio sul Mezzogiorno pesa anche l’indice di mortalità associato alle ondate di calore, che già negli ultimi anni ha fatto registrare dati record in alcuni mesi estivi: sempre in uno scenario medio al 2050, si stima che il numero di decessi ogni milione di abitanti possa arrivare a 1573 l’anno (media Italia), rispetto a una media europea di 1134 decessi.

Pianura padana inquinata e Sicilia indietro sulle rinnovabili

Oltre milleduecento anni ogni 100mila abitanti, che vuol dire circa 4,5 giorni pro capite. È questo il dato medio in termini di anni di vita persi nella provincia di Brescia nel 2021 a causa dell’inquinamento da Pm 2,5.

I danni stimati dall’esposizione alle polveri sottili a livello europeo penalizzano le province della pianura padana (tutte oltre i mille anni di vita persi ogni 100mila abitanti), dove per conformazione morfologica la concentrazione di particolato supera ogni anno i limiti di salute.

I rischi per la salute sono nettamente superiori anche nel dato medio italiano (702 anni di vita) rispetto alla media europea (529 anni).

Eppure le emissioni di gas serra pro capite in Italia risultano inferiori (6,6 tonnellate equivalenti nel 2022) rispetto al dato medio europeo (7,96 tonnellate di CO2), anche nelle regioni della pianura, con l’unica eccezione dei record negativi di Molise e Sardegna (rispettivamente 12,8 e 10,5 tonnellate).

A testimoniare i ritardi sulle politiche ambientali dell’Italia sono poi i dati sul potenziale non fruttato nel campo delle rinnovabili, soprattutto in Sicilia. Ad Agrigento oppure a Catania dal solare, eolico e idroelettrico potrebbero arrivare fino a 6mila megawatt per chilometro quadrato all’anno in più. Un potenziale che mediamente in Italia si misura in una “perdita” pari a 1.677 megawatt annui per chilometro quadrato, a cui rinunciamo per carenza di investimenti nel settore delle rinnovabili.

Fuga da Enna e Isernia, province italiane colpite dallo spopolamento

Enna, Isernia, Biella, Latina. Sono queste le province europee più colpite dallo spopolamento nell’ultimo decennio, con un calo di oltre 6 ogni mille abitanti tra il 2010 e il 2021. In particolare, dal capoluogo siciliano (-7,61 ab. ogni mille) si registra una vera e propria fuga, probabilmente verso il Nord del paese oppure verso l’estero: il territorio è tra le prime 120 province europee (su un totale di circa 1.166 monitorate) con la flessione più marcata, mentre la media europea registra una sostanziale stabilità demografica (+0,15 ab. ogni mille) trainata da altre aree più dinamiche.

A pesare sulle province italiane, dove in media il calo demografico è stato di circa 1 abitante ogni mille, è il saldo naturale particolarmente negativo nello stesso decennio: -3,34 abitanti ogni mille tra nascite e decessi, contro una media di 2,22 abitanti in meno ogni mille europei, solo parzialmente compensato dall’immigrazione netta (lievemente superiore alle medie Ue). In particolare ad Alessandria, Savona, Trieste e Genova il numero di decessi è particolarmente più elevato rispetto alle nascite, con un saldo finale di circa 8 abitanti in meno ogni mille residenti.

Il cambiamento demografico aggraverà ulteriormente la carenza di manodopera e aumenterà la pressione sui bilanci pubblici. A livello europeo soffrono soprattutto le aree rurali e quelle interne, a causa della mancanza di opportunità economiche e occupazionali, nonché di accesso a servizi. La denatalità, infine, aggrava il quadro: è un record negativo a livello europeo, ad esempio, il tasso di fecondità di 0,95 nati per donna registrato in Sardegna nel 2022.

Più in generale, nel quadriennio 2020-2023 la nostra popolazione è diminuita di 786 mila abitanti (-1,3%), mentre quella spagnola è cresciuta di 1 milione e 117 mila abitanti (+2,4%), così come quella francese, aumentata di 947 mila abitanti (+1,4%), e quella tedesca, aumentata di 1 milione e 444 mila abitanti (+1,7%).

Indice Ue del buon governo, Sicilia e Molise sul fondo

Cinque regioni italiane tra le ultime 20 regioni europee con il punteggio peggiore nell’Indice del buon governo 2024 (European quality government index) che misura la qualità della pubblica amministrazione all’interno e tra gli Stati membri dell’Ue. Prodotto dal Quality of Government Institute dell’Università di Göteborg per la Commissione Europea dal 2010, consente di valutare l’imparzialità, l’efficienza e l’assenza di corruzione nella Pa. Si basa su un ampio sondaggio che indaga la percezione e l’esperienza in materia di corruzione nel settore pubblico dei cittadini rispondenti, nonché l’opinione nei confronti dei vari servizi pubblici (istruzione, sanità e forze dell'ordine).

Sicilia, Molise, Calabria, Puglia e Campania si incontrano tra le venti regioni con la deviazione negativa più marcata, su un totale di 218 regioni monitorate nell’Ue. I risultati della survey sono standardizzati rispetto ad una media pari a zero, dove punteggi positivi più alti indicano una qualità superiore della pubblica amministrazione, mentre punteggi negativi inferiori indicano il contrario. Un buon governo, in particolare, è quello che combina elevata imparzialità, servizi pubblici di qualità ed efficienti, insieme ad una bassa corruzione.

Governance e Pa

Il quadro mostrato dall’indice 2024 conferma i risultati migliori dell’area nord-occidentale dell’Ue rispetto alle parti meridionale e orientale. Esistono marcate differenze interne in alcuni paesi, ad esempio tra le regioni di Bulgaria, Grecia, Italia e Spagna. In Francia, si rilevano bassi punteggi principalmente nelle regioni ultraperiferiche. Rispetto all’edizione del 2017 la qualità del governo è peggiorata in tutte le regioni polacche, come è avvenuto in molte regioni dell’Ungheria, mentre si è registrato un miglioramento dell'indice in molte regioni italiane, così come in Bulgaria, Grecia e Romania.

Gli ultimi d’Europa, cosa dicono le statistiche

Dal Pil pro capite all’occupazione femminile l’Italia occupa spesso i gradini più bassi del confronto europeo nelle statistiche internazionali. I ritardi cronici di alcuni territori sono nel mirino delle politiche di coesione che, anche durante la prossima legislatura europea, dovranno aiutare l’Europa a ridurre i divari.

A misurare i progressi e le distanze sono le statistiche e, purtroppo, spesso l’Italia – e alcune province italiane – rappresentano il fanalino di coda di questa Europa a diverse velocità. L’amara certezza di ritrovarsi sul fondo o comunque al di sotto delle medie europee porta spesso il dibattito pubblico ad accendersi sulla necessità di fare qualcosa.

Alcune storiche performance si sono rivelate alle volte un alibi per governi incapaci di trovare la via per la crescita del nostro paese. Quando regolarmente negli ultimi anni i dati sono stati negativi si è spesso risposto a stretto giro: “L’Italia è sempre stata ultima, non dipende certo da questo governo”.

Eppure c’è ultimo e ultimo: il gap rispetto al resto dell’Europa alcune volte è recuperabile, in altri casi si è molto ridotto nel tempo, in altre circostanze è diventato un ritardo cronico. I dati forniti ogni anno dalla Commissione europea nelle mappe dell’ultimo Rapporto sulla coesione ci consentono di misurare, regione per regione, la distanza tra il nostro paese e la media europea.

Italia e Ue a confronto

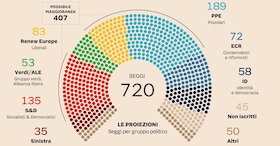

E c’è di più: le pubblicazioni statistiche di Bruxelles forniscono dati e classifiche anche su altri aspetti fondamentali, come la crescita dell’occupazione e l’andamento degli investimenti pubblici. C’è molta carne al fuoco: si tratta di informazioni preziose per verificare alcune convinzioni ben radicate nel nostro paese. E andare alle urne, alle prossime elezioni europee, più consapevoli.

La necessità di garantire la coesione economica e sociale tra i diversi territori dell’Unione, infatti, viene sancita dall'Ue sin dal trattato di Roma del 1957 ("ridurre le differenze esistenti tra le varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite"): con un bilancio di 392 miliardi di euro, i fondi strutturali per il periodo 2021-2027 continueranno a investire in questa direzione.

Dall’istruzione all’ambiente, sono diverse le statistiche che certificano “gli ultimi” posti occupati dai territori italiani e il divario da recuperare rispetto alle medie europee. Li approfondiremo uno alla volta, con dati e mappe, nelle prossime puntate. Con qualche sorpresa in alcuni primati che, invece, ci portano in vetta al confronto internazionale.

Italia non sempre ultima in Europa: ecco i primati del paese